- Kleinstflexibilitäten im Netz systematisch nutzen

- Bedeutung des Multi-Agentensystems im Energienetz

- Herausforderungen bei der Umsetzung von Redispatch 3.0

Redispatch 3.0 und Self-Sovereign Identity

| frender / stock.adobe.com & Yaruniv-Studio / stock.adobe.comRedispatch 3.0: Wie sich durch Self-Sovereign Identity das Stromnetz stabilisieren lässt

Die eigentliche Stärke von Digitalisierung: Prozesse radikal neu zu denken

DKE: Herr Professor Strüker, Sie beschäftigen sich bereits seit Jahren intensiv mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft und arbeiten auch am DEER-Projekt mit. Was hat Sie dazu bewogen, sich so früh mit digitalen Identitäten zu befassen? Und wie prägt Ihr Werdegang Ihren Blick auf diese Innovationen?

Strüker: Der Ausgangspunkt meiner Arbeit liegt seit einigen Jahren in der grundlegenden Frage, wie wir die Ende-zu-Ende-Digitalisierung vorantreiben können. Viele Bereiche verändern sich derzeit, und Digitalisierung bietet – wie in anderen Sektoren auch – die Möglichkeit, wirtschaftliche Freiräume zu schaffen und neue Ansätze zu entwickeln. Ich unterscheide dabei zwei Stufen: Die erste ist die Automatisierung, bei der bestehende Prozesse digitalisiert und effizienter gemacht werden. Doch die eigentliche Stärke der Digitalisierung liegt in der zweiten Stufe – nämlich darin, Prozesse radikal neu zu gestalten. Es geht darum, nicht nur Dinge besser oder schneller zu machen, sondern sie komplett anders zu denken, um neue Kundennutzen zu schaffen und Herausforderungen auf innovative Weise zu lösen.

Das war der Grund, warum ich mich früh mit digitalen Identitäten beschäftigt habe. In der Ende-zu-Ende-Digitalisierung des Energiesystems sehen wir, dass gerade an den Schnittstellen, also der Frage „Wer macht was mit wem?“, ein erheblicher Entwicklungsbedarf besteht. Hier gibt es große Lücken, die durch digitale Technologien geschlossen werden können.

Redispatch 3.0 macht dezentrale Kleinanlagen erstmals systematisch nutzbar

DKE: Was ist das Ziel des DEER-Projekts? Und welche Probleme löst Redispatch 3.0?

Strüker: Heute steigen der Anteil erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung kontinuierlich an, was bedeutet, dass wir immer mehr dezentrale Anlagen wie PV-Dächer, Windparks, Batteriespeicher und Wärmepumpen in das System integrieren müssen. Dabei treten neue Herausforderungen auf, etwa durch die veränderten Eigentumsverhältnisse oder die Vielseitigkeit der Anlagen. Ein Beispiel dafür ist eine PV-Anlage mit Batteriespeicher, die mal Strom ins Netz einspeist, mal den Eigenverbrauch deckt oder flexibel auf Netzanforderungen reagiert.

Im Gegensatz zu den Großkraftwerken ist jedoch oft unklar, welche Rolle diese Kleinanlagen im Energiesystem übernehmen – sie sind häufig weder den Netzbetreibern noch den Übertragungsnetzbetreibern in Echtzeit bekannt. Dies stellt uns vor große Herausforderungen, insbesondere wenn sie zur Sicherung der Netzstabilität genutzt werden sollen.

Das DEER-Projekt zielt darauf ab, diese Lücke zu schließen. Wir konzentrieren uns insbesondere auf Kleinstflexibilitäten unterhalb von 100 Kilowatt (kW), die bislang nicht systematisch genutzt werden, um auf Schwankungen der Stromeinspeisung zu reagieren. Ziel ist es, ein System zu schaffen, das diese Anlagen in den Netzbetrieb integriert. Dafür müssen wir Standards und digitale Kommunikationsschnittstellen entwickeln, die es ermöglichen, Daten rechtzeitig bereitzustellen, nachzuweisen und abzurechnen.

DKE: Das größte Problem dürfte doch hier eigentlich die Cybersicherheit sein?

Strüker: Das ist ein entscheidender Punkt. In einem digitalen System, das zunehmend dezentral ist, kann ein Angreifer beispielsweise behaupten, bestimmte Leistungen anzubieten, die er gar nicht bereitstellen kann. Um solche Manipulationen zu verhindern, ist es notwendig, die Identität und Authentizität jeder Anlage zweifelsfrei zu beweisen.

Deshalb setzten wir auf digitale Identitäten, die es uns erlauben, verifizierbar die Herkunft der Maschinenstammdaten nachzuweisen. Diese Daten werden dann so weitergegeben, dass sie für Dritte überprüfbar sind, ohne die Privatsphäre der Anlagenbetreiber zu verletzen.

Insgesamt geht es darum, auch die kleinsten Flexibilitäten nutzbar zu machen, um das Gesamtenergiesystem stabiler und sicherer zu machen. Immerhin ist das ein immer größer werdender Markt, der künftig auch zur kritischen Infrastruktur gehören wird. Daher brauchen wir innovative Lösungen, die Energiewende effizient voranzutreiben und gleichzeitig den steigenden Anforderungen der Netzbetreiber gerecht zu werden.

Mit unserem DKE Newsletter sind Sie immer top informiert! Monatlich ...

- fassen wir die wichtigsten Entwicklungen in der Normung kurz zusammen

- berichten wir über aktuelle Arbeitsergebnisse, Publikationen und Entwürfe

- informieren wir Sie bereits frühzeitig über zukünftige Veranstaltungen

Modernste Technologien gewährleisten Datensouveränität und Sicherheit

DKE: Welche technologischen Innovationen setzen Sie im DEER-Projekt ein?

Strüker: Im DEER-Projekt setzen wir auf eine sogenannte Cloud-Edge-Architektur. Dabei laufen bestimmte Softwarekomponenten direkt auf den Anlagen, während andere Komponenten in der Cloud gehostet werden. Zum Beispiel erfassen Aggregatoren die Flexibilitäten vieler kleiner Anlagen, die sie zusammenfassen und als Flexibilitätsangebot bereitstellen. Die Berechnungen der Flexibilität einzelner Anlagen erfolgen dezentral direkt auf den Anlagen, während die Aggregation und übergeordnete Optimierung in der Cloud stattfinden.

Diese Architektur ermöglicht die Entwicklung eines sogenannten Multi-Agentensystems. Hierbei handelt es sich um ein Netzwerk aus Softwareagenten, die miteinander kommunizieren und sich gegenseitig optimieren. Meine Kollegen und ich untersuchen, wie wir dabei die sensiblen Energiedaten einerseits schützen und andererseits verifizierbar austauschen können. Es ist wichtig, dass diese Daten unter Wahrung der Privatsphäre ausgetauscht und gespeichert werden.

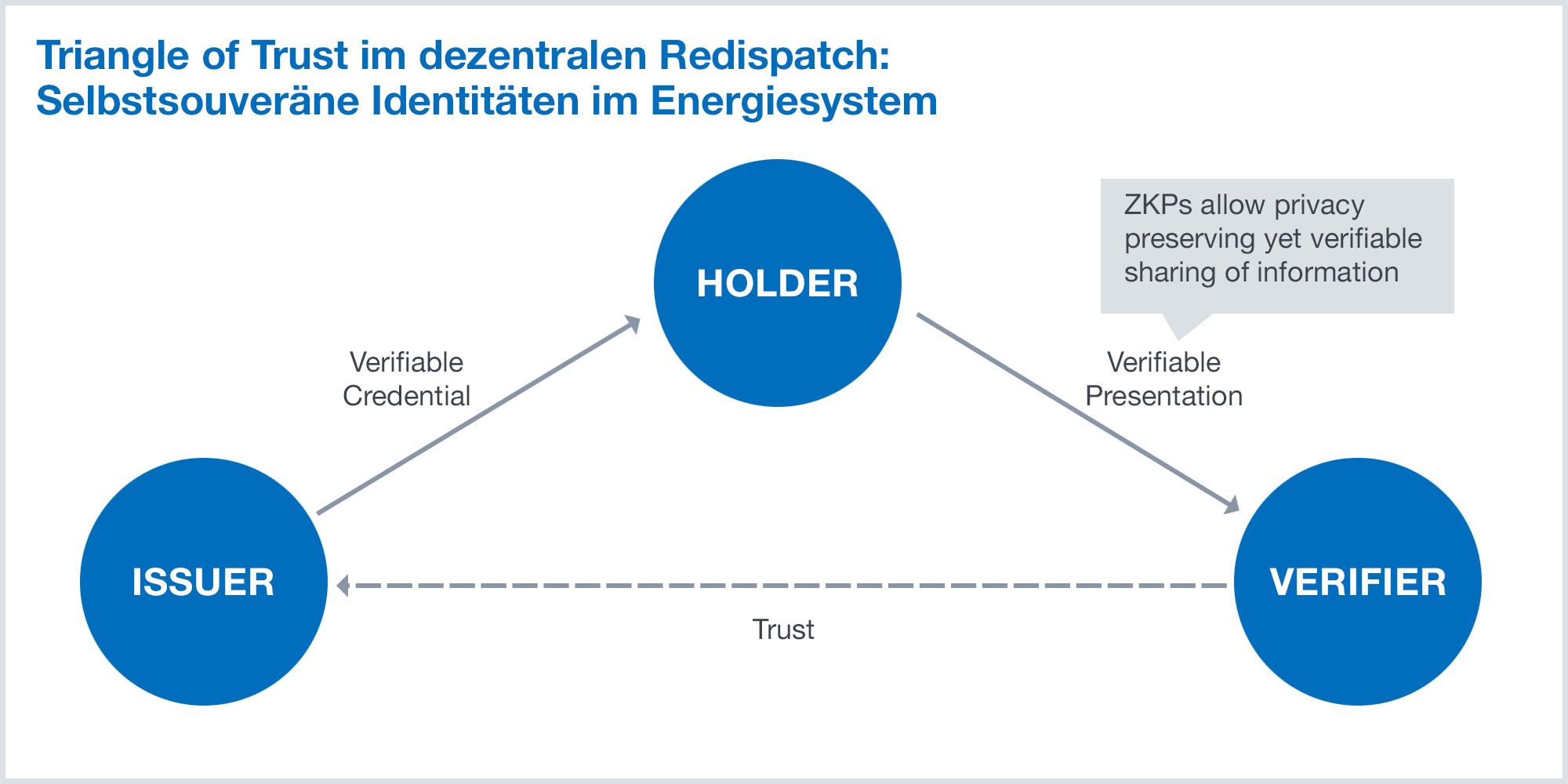

Ein zentraler Ansatz hierbei sind Self-Sovereign Identities (SSI), die mittlerweile ein Standard des World Wide Web sind. Durch digitale Signaturen und die digitale Repräsentation von Vertrauensbeziehungen können Anlagen ihre Identität eindeutig nachweisen, ohne dabei alle Attribute offenzulegen zu müssen. Gleichzeitig bleiben Identitätsdaten bei den Anlagen selbst gespeichert, was ein hohes Maß an Datensouveränität ermöglicht.

DKE: Welche Rolle spielen dabei Zero-Knowledge-Proofs im Projekt?

Strüker: Zero-Knowledge-Proofs sind ein weiterer wichtiger Bestandteil. Diese Technologie ermöglicht es, Daten zu verifizieren, ohne sie vollständig preiszugeben. Ein Beispiel: Mit einem Zero-Knowledge-Proof kann ich beweisen, dass ein bestimmtes Rätsel – sagen wir ein Sudoku – gelöst wurde, ohne die einzelnen Einträge des Sudokus zu veröffentlichen. Übertragen auf unser Projekt heißt das, dass Netzbetreiber sicherstellen können, dass Informationen korrekt sind, ohne jedoch alle sensiblen Daten der Anlagenbetreiber einsehen zu müssen.

Kombiniert mit SSI realisieren wir dezentrale Maschinenidentitäten. Hersteller der Anlagen statten diese mit digitalen Identitäten aus, sodass Netzbetreiber jederzeit überprüfen können, ob eine Anlage tatsächlich existiert und ob die übermittelten Informationen korrekt sind. Dadurch können wir eine hohe Sicherheit gewährleisten und Vertrauen im System schaffen.

Fälschungssichere digitale Nachweise für Flexibilitätsangebote

DKE: Wie wird sichergestellt, dass die Datenintegrität und die Effizienz der Flexibilitätsangebote gewährleistet werden?

Strüker: Dafür setzen wir auf Softwarelösungen, beispielsweise Wallets. Diese speichern digitale Datenpakete, die den Ursprung und die Integrität der Informationen zweifelsfrei nachweisen können. Netzbetreiber können digital sicherstellen, dass Flexibilitätsangebote authentisch und unverändert sind.

Das ist besonders wichtig, weil unterschiedliche Anlagen, beispielsweise Batterien, Wärmepumpen oder Großkraftwerke, sehr unterschiedliche technische Eigenschaften haben. Während Batterien extrem schnell reagieren können, benötigen Kohlekraftwerke mehr Zeit, um Leistung bereitzustellen. Diese Unterschiede müssen wir digital nachweisen können, damit die Netzbetreiber die Angebote sofort überprüfen, in Echtzeit nutzen und für unterschiedliche Anforderungen, zum Beispiel Regelenergie oder Redispatch, nutzen können.

Wenn diese Überprüfungen automatisiert und digital erfolgen, beschleunigen wir die Prozesse erheblich und erhöhen das Vertrauen in das System. Außerdem vermeiden wir die Notwendigkeit, teure Backup-Kraftwerke vorzuhalten, die heute oft nur für den Fall eines Netzengpasses laufen. Stattdessen können wir die Leistung bestehender Anlagen effizient nutzen.

Multi-Agentensysteme: Dezentrale Intelligenz für ein flexibles Energiesystem

DKE: Sie erwähnten das Multi-Agentensystem. Welche Rolle spielt es im Projekt?

Strüker: Das Multi-Agentensystem ist eine weitere Technologie im DEER-Projekt, die es uns ermöglicht, viele dezentrale Anlagen in ein Gesamtsystem einzubinden, das skalierbar ist und robust auf Schwankungen reagieren kann. Die Algorithmen, die in diesem System laufen, sorgen für eine dynamische und reaktive Einsatzplanung von der unterschiedlichen Anlagen.

Ein entscheidender Vorteil ist die Dezentralität: Informationen und Daten bleiben lokal gespeichert und werden nur dann genutzt, wenn es notwendig ist. Dadurch sind die Daten besser geschützt und weniger anfällig für Angriffe. Gleichzeitig ist das System skalierbar, sodass wir es problemlos auf eine wachsende Anzahl von Anlagen anwenden können.

DKE: Was macht dieses System zukunftsfähig?

Strüker: Die Zukunftsfähigkeit des Systems liegt darin, dass es sich flexibel an neue Anforderungen anpassen lässt. Wir wissen, dass die Anzahl dezentraler Anlagen exponentiell wächst, auch wenn der Ausbau in manchen Bereichen wie Elektroautos oder Wärmepumpen langsamer vorangeht als erwartet.

Aber wir sollten jetzt die digitale Infrastruktur dafür aufbauen: Wenn wir diese nicht frühzeitig planen und ausbauen, laufen wir Gefahr, in ein großes Problem zu geraten – ähnlich wie bei vernachlässigten Brücken oder Schienen im Verkehrssystem. Mit dem skalierbaren Ansatz des Multi-Agentensystems und SSI stellen wir sicher, dass das Energiesystem mitwachsen kann. Zudem ermöglicht unser Ansatz eine Interoperabilität mit bestehenden Flexibilitätsplattformen.

Maximaler Komfort, minimale Eingriffe: So integriert sich Redispatch 3.0 in den Alltag

DKE: Wie könnte ein typischer Tag mit Redispatch 3.0 für einen Haushalt aussehen?

Strüker: Von einem typischen Tag mit Redispatch 3.0 würden die Haushalte und letztlich die Verbraucherinnen und Verbraucher wenig merken. Wichtig ist, dass die Anwendungen komfortabel und intuitiv gestaltet sind. Niemand möchte komplizierte Systeme nutzen oder ständig eigene Eingaben machen müssen. Ähnlich wie bei Smartphone-Apps sollte alles weitgehend autonom ablaufen, während die Nutzerinnen und Nutzer weiterhin volle Kontrolle und Wahlfreiheit haben.

Die Anlagen, beispielsweise Wärmepumpen, Batterien oder Elektroautos, arbeiten weitgehend im Hintergrund und stellen ihre Flexibilität bereit, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Gleichzeitig können Verbraucher*innen vorab bestimmte Grenzen oder Präferenzen definieren, wie zum Beispiel eine minimale Temperatur, die die Wärmepumpe nicht unterschreiten darf, oder eine Uhrzeit, zu der das Elektroauto vollständig geladen sein soll. Diese Einstellungen geben den Verbraucher*innen die Sicherheit, dass ihre Grundbedürfnisse immer gedeckt sind und lassen den Netzbetreibern gleichzeitig Spielräume netzdienliche Eingriffe vorzunehmen.

Ein großer Vorteil von Redispatch 3.0 ist, dass Flexibilität, die bereitgestellt wird – etwa wenn die Wärmepumpe kurzfristig angepasst oder überschüssige Batterieenergie ins Netz eingespeist wird –, finanziell kompensiert wird. Das senkt die Energiekosten und schafft gleichzeitig Anreize für weitere Investitionen in solche Technologien.

Insgesamt profitieren sowohl die Haushalte als auch das Gesamtsystem. Die Verbraucher*innen erhalten zusätzliche Einnahmen, während das Netz stabilisiert wird. Zudem wird der Bedarf an teuren Backup-Kraftwerken reduziert, was wiederum Kosten und CO2-Emissionen spart.

Fehlende digitale Infrastruktur und Standardisierung als größte Herausforderungen

DKE: Welche Hürden gibt es bei der Umsetzung von Redispatch 3.0?

Strüker: Die größte Herausforderung ist die fehlende digitale Infrastruktur. Intelligente Messsysteme wie Smart Meter Gateways, digitale Stammdatenregister und standardisierte Schnittstellen sind essenziell, um die neuen Prozesse effizient umzusetzen. Der Rollout solcher Technologien ist in Deutschland jedoch noch nicht weit genug fortgeschritten.

Ein weiteres Hindernis ist die Standardisierung. Ohne klare und international anerkannte Normen wird es schwierig, die Technologien flächendeckend einzuführen. Auch der Markt für Kleinstflexibilitäten muss erst geschaffen werden, da bisher keine etablierten Mechanismen existieren, um diese zu monetarisieren. Hier braucht es regulatorische Anpassungen und wirtschaftliche Anreize.

DKE: Welche wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile erwarten Sie durch die Anwendung von Redispatch 3.0?

Strüker: Der wirtschaftliche Nutzen ist enorm: Haushalte und Unternehmen können zusätzliche Einnahmen erzielen, indem sie ihre Anlagenflexibilität vermarkten. Gleichzeitig sparen Netzbetreiber, da teure Backup-Kraftwerke entfallen. Ökologisch gesehen trägt Redispatch 3.0 zur Dekarbonisierung des Energiesystems bei. Durch die Integration von Flexibilitäten können fossile Kraftwerke ersetzt und CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. Zudem wird das System resilienter gegenüber externen Einflüssen wie geopolitischen Krisen oder Energieimportabhängigkeit.

Redispatch 3.0 ist ein Schlüsselbaustein für die All Electric Society und eine vernetzte Energiewelt

DKE: Wie sehen Sie die Rolle von Redispatch 3.0 in der All Electric Society und der Sektorenkopplung?

Strüker: Redispatch 3.0 legt die Grundlage für eine vernetzte und dekarbonisierte Energiewelt. Es ermöglicht, Strom, Wärme und Mobilität nahtlos zu integrieren und effizient zu steuern. Ein gutes Beispiel ist die Nutzung von Elektroautos als flexible Speicher, die sowohl Energie aufnehmen als auch ins Netz zurückspeisen können. Mit Technologien wie SSI schaffen wir eine Basis, auf der Sektorenkopplung nicht nur technisch möglich, sondern auch sicher und wirtschaftlich sinnvoll wird. Das ist entscheidend, um die Energiewende erfolgreich voranzutreiben und die Vision der All Electric Society zu verwirklichen.

DKE: Herzlichen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einsichten.

Wir bedanken uns für dieses Interview bei

Interessiert an weiteren Inhalten zu Energy?

In der alltäglichen und gesellschaftlichen Diskussion ist sie ein ebenso großes Thema wie in der DKE – die Rede ist von der Energie. Unsere Normungsexperten bringen ihr Wissen aber nicht nur ein, um die Energieversorgung und -verteilung zukünftig „smart“ und dezentral zu machen, sondern leisten einen ebenso hohen Beitrag für den Betrieb elektrischer Anlagen und bei der flächendeckenden Verbreitung erneuerbarer Energien. Weitere Inhalte zu diesem Fachgebiet finden Sie im