- Wie Radon in unsere Häuer gelangt.

- Wie Radon gemessen werden kann.

- Wann Radon gemessen werden sollte.

- Wie man sich vor Radon schützen kann.

- Verfahrens- und Gerätenormen für Radon.

Radon in Gebäuden: Gefahr aus der Erde

Radon (Rn) ist ein chemisches Element mit der Ordnungszahl 86 im Periodensystem der Elemente (PSE). Es gehört dort zur Gruppe der Edelgase und ist bei Raumtemperatur gasförmig, farb-, geruch- und geschmacklos. Diese Eigenschaften machen es besonders tückisch, da es mit menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Das häufigste und für den Strahlenschutz relevanteste Isotop ist Radon-222 mit einer Halbwertzeit von etwa 3,8 Tagen.

Radon-222 ist Bestandteil der natürlichen Uran-238-Zerfallsreihe. Da Uran und Radium in vielen Gesteinen, insbesondere Granit- oder bestimmten Schieferformationen, als Spurenelement enthalten ist, entsteht Radon auf natürliche Weise in der Erdkruste und reichert sich in der Bodenluft an.

Eine Webseite des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) zeigt, dass die Radonkonzentration in Deutschland regional stark schwankt. In Süddeutschland, insbesondere in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg, sowie in Sachsen und Thüringen werden tendenziell höhere Werte gemessen. Im Gegensatz dazu weist Norddeutschland im Allgemeinen geringere Radonbelastungen auf.

Wie gelangt Radon in unsere Häuser?

Der Weg des Radons von seinem Entstehungsort im Boden bis in Wohnräume ist komplex und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Radon kann auf mehrere Arten in Gebäude eindringen:

- durch Risse und Spalten im Fundament, in der Bodenplatte oder den Kellerwänden

- über undichte Stellen an Rohrdurchführungen

- durch poröse Baumaterialien, besonders in Kellern

- über Hohlräume und Schächte im Mauerwerk

Ein entscheidender Faktor für das Eindringen von Radon ins Gebäude ist der oft herrschende leichte Unterdruck. Dieser sogenannte Kamineffekt kann Radon regelrecht aus dem Boden „ansaugen“. Der Effekt verstärkt sich in der Heizperiode, wenn die warme Luft nach oben steigt und im unteren Gebäudebereich einen Unterdruck erzeugt. Die Europäische Gesellschaft für gesundes Bauen und Innenraumhygiene wies 2023 in einer Untersuchung erneut darauf hin, dass die Radonkonzentration in Gebäuden nicht nur von geologischen Faktoren abhängt, sondern auch sehr stark von der Bauweise und dem Alter des Gebäudes beeinflusst wird.

Ältere Gebäude mit undichten Kellern oder Fundamenten wiesen im Durchschnitt höhere Radonwerte auf als moderne, gut abgedichtete Häuser. In geschlossenen Räumen, besonders in Kellern und Erdgeschossen, kann sich das eingedrungene Radon anreichern. Die Konzentration kann dabei um ein Vielfaches höher sein als in der Außenluft. Dies ist besonders problematisch, da viele Menschen einen Großteil ihrer Zeit in Innenräumen verbringen.

Warum ist Radon gefährlich?

Die Gefahr von Radon liegt in seiner Radioaktivität. Wenn Menschen radonhaltige Luft einatmen, lagern sich dessen feste, ebenfalls radioaktive Zerfallsprodukte in der Lunge ab. Die von diesen ausgesendete Alphastrahlung kann das empfindliche Lungengewebe schädigen und langfristig zu Lungenkrebs führen. Das Risiko steigt mit der Höhe der Radonkonzentration und der Dauer der Exposition. Besonders gefährdet sind Menschen, die sich häufig in Kellerräumen aufhalten oder in Gebieten mit hoher Radonbelastung leben. Raucher haben ein zusätzlich erhöhtes Risiko, da sich die schädlichen Effekte von Radon und Tabakrauch gegenseitig verstärken.

Es gibt keinen absoluten Schwellenwert, unterhalb dessen Radon als völlig ungefährlich gilt. Jede Exposition erhöht das Gesundheitsrisiko geringfügig. Dies unterstreicht die Bedeutung von Präventionsmaßnahmen, selbst in Gebieten mit moderater Radonbelastung.

Wie kann man Radon messen?

Die Messung von Radon ist der erste und wichtigste Schritt zur Einschätzung der Belastung und zur Planung eventueller Schutzmaßnahmen. Es gibt dafür verschiedene Messmethoden, die sich in Genauigkeit, Dauer und Kosten unterscheiden:

Kurzzeitmessungen: Aufgrund der natürlichen Schwankungen der Radonwerte sind Kurzzeitmessungen nicht für eine abschließende Bewertung geeignet.

Langzeitmessungen: Hierbei kommen Alpha-Track-Detektoren zum Einsatz, die über mehrere Monate bis zu einem Jahr messen. Diese Methode liefert zuverlässige Durchschnittswerte und berücksichtigt saisonale Schwankungen.

Kontinuierliche Messungen: Elektronische Radonmonitore erfassen fortlaufend die Konzentration und können Schwankungen über die Zeit anzeigen. Sie können sowohl für die Bestimmung einer akuten Radonexposition als auch für Langzeitmessungen über mehrere Wochen und Monate verwendet werden. Die schnelle Ermittlung der Radonexposition gestattet die Identifizierung von Eintrittspfaden und die Verfolgung der Radonausbreitung in Gebäuden. Elektronische Radonmonitore sind deshalb besonders nützlich, um die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen zu überprüfen oder tages- und jahreszeitliche Schwankungen zu erfassen.

Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt Langzeitmessungen über mindestens drei Monate. Zudem rät es zu Messungen in den am häufigsten genutzten Räumen und in den untersten Wohnebenen, da hier die höchsten Konzentrationen zu erwarten sind. Bei der Durchführung von Radonmessungen sollten einige wichtige Punkte beachtet werden:

- Die Messgeräte sollten gemäß den Herstelleranweisungen platziert werden, typischerweise in Aufenthaltshöhe und nicht in der Nähe von Fenstern, Türen oder Wärmequellen.

- Während der Messung sollten normale Wohn- und Lüftungsgewohnheiten beibehalten werden, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten.

- In Gebäuden mit mehreren Stockwerken sollten Messungen auf verschiedenen Ebenen durchgeführt werden, da die Radonkonzentration mit zunehmender Höhe oft abnimmt.

Wann sollte man Radon messen?

Die Entscheidung, wann Radon gemessen werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Expert*innen empfehlen Radonmessungen in folgenden Situationen:

In Regionen mit bekanntermaßen erhöhtem Radonpotenzial (Radonvorsorgegebiete): In diesen Gebieten sollten regelmäßige Messungen durchgeführt werden, auch wenn frühere Messungen unauffällig waren. Die geologischen Bedingungen können zu lokalen Hotspots führen, die sich über die Zeit verändern können.

Beim Hauskauf oder Neubau: Vor dem Kauf eines Hauses oder während der Planungsphase eines Neubaus ist eine Radonmessung ratsam, besonders in bekannten Radonrisikogebieten. Dies ermöglicht es, gegebenenfalls frühzeitig Schutzmaßnahmen zu planen und umzusetzen.

Nach größeren Renovierungen: Bauliche Veränderungen, insbesondere am Fundament, an der Bodenplatte oder Kellerwänden, können die Radonkonzentration beeinflussen. Eine erneute Messung nach solchen Arbeiten ist sinnvoll, um sicherzustellen, dass keine neuen Eintrittspfade für Radon geschaffen wurden.

Bei Änderungen der Raumnutzung: Wenn bisher wenig genutzte Kellerräume zu Wohnräumen umfunktioniert werden sollen, sollte eine Messung durchgeführt werden. Die Nutzungsänderung kann zu einer erhöhten Exposition führen, wenn keine entsprechenden Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Zur Gesundheitsvorsorge: Wenn Bewohner*innen gesundheitliche Bedenken haben. Insbesondere in Bezug auf Atemwegserkrankungen wie zum Beispiel Lungenkrebs, kann eine Radonmessung zur Abklärung beitragen.

Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass die Radonkonzentration in Gebäuden abhängig von den Jahreszeiten schwankt. Die höchsten Werte werden in den Wintermonaten gemessen, wenn Häuser stärker geheizt und weniger gelüftet werden. Daher empfiehlt das Umweltbundesamt, Messungen idealerweise in der Heizperiode (Oktober bis April) durchzuführen, da die Radonkonzentration in Gebäuden dann oft höher ist. Eine einmalige Messung ist in der Regel nicht ausreichend. Radonmessungen sollten alle fünf bis zehn Jahre wiederholt werden, da sich Gebäudezustand und Umweltbedingungen ändern können. Außerdem sollten nach der Implementierung von Schutzmaßnahmen Nachmessungen durchgeführt werden, um deren Wirksamkeit zu überprüfen.

Welche Referenzwerte gelten für Radon?

Im Strahlenschutzgesetz wird für Radon in Wohnungen und an Arbeitsplätzen ein einheitlicher Referenzwert von 300 Becquerel je Kubikmeter festgelegt. Dieser Wert orientiert sich an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP). Radonexpositionen in Wohnungen oder an Arbeitsplätzen, die den Referenzwert überschreiten, werden als unangemessen betrachtet.

Bei erhöhten Expositionen in Wohnungen wird empfohlen, geeignete Maßnahmen zur Reduzierung zu prüfen; bei Neubauten, die in Radonvorsorgegebieten errichtet werden, ist ein Radonschutz entsprechend den Bauvorschriften zu planen. Bei Arbeitsplätzen mit Radonexpositionen, die den Referenzwert überschreiten, ist die Durchführung von Reduzierungsmaßnahmen gesetzlich vorgeschrieben. Sofern die Arbeitsplätze in den von den Bundesländern festgelegten Radonvorsorgegebieten liegen, sind die Arbeitgeber verpflichtet, die die Messungen durchführen zu lassen.

Mit unserem DKE Newsletter sind Sie immer top informiert! Monatlich ...

- fassen wir die wichtigsten Entwicklungen in der Normung kurz zusammen

- berichten wir über aktuelle Arbeitsergebnisse, Publikationen und Entwürfe

- informieren wir Sie bereits frühzeitig über zukünftige Veranstaltungen

Wie kann man sich vor Radon schützen?

Der Schutz vor Radon ist ein wichtiger Aspekt des Gesundheitsschutzes. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Radonbelastung in Gebäuden zu reduzieren:

Gründliches und regelmäßiges Lüften: Dies ist die leichteste Methode, um die Radonkonzentration zu reduzieren. Besonders effektiv ist das Querlüften, bei dem gegenüberliegende Türen und Fenster geöffnet werden, um einen schnellen und kompletten Luftaustausch zu ermöglichen.

Radonsperre: Bei Neubauten oder umfassenden Sanierungen kann eine Radonsperre in Form einer gasdichten Folie unter der Bodenplatte eingebaut werden. Diese verhindert effektiv das Eindringen von Radon aus dem Boden.

Abdichten von Eintrittspfaden: Risse und Spalten im Fundament, in der Bodenplatte, in Kellerwänden und an Rohrdurchführungen sollten fachgerecht abgedichtet werden. Dies verhindert, dass Radon aus dem Boden in das Gebäude eindringen kann.

Einbau einer kontrollierten Wohnraumlüftung: Diese sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und kann die Radonkonzentration deutlich senken. Moderne Systeme arbeiten energieeffizient und sind mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.

Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der gemessenen Radonkonzentration, der Bauweise des Hauses und den lokalen Gegebenheiten ab. In vielen Fällen ist eine Kombination verschiedener Maßnahmen am effektivsten. Die Kombination von baulichen Maßnahmen und verbesserter Lüftung kann nach Meinung von Expert*innen die Radonkonzentration in Wohnräumen um durchschnittlich 60 bis 80 Prozent senken.

DKE treibt Normung für Radonmessungen und Schutzmaßnahmen voran

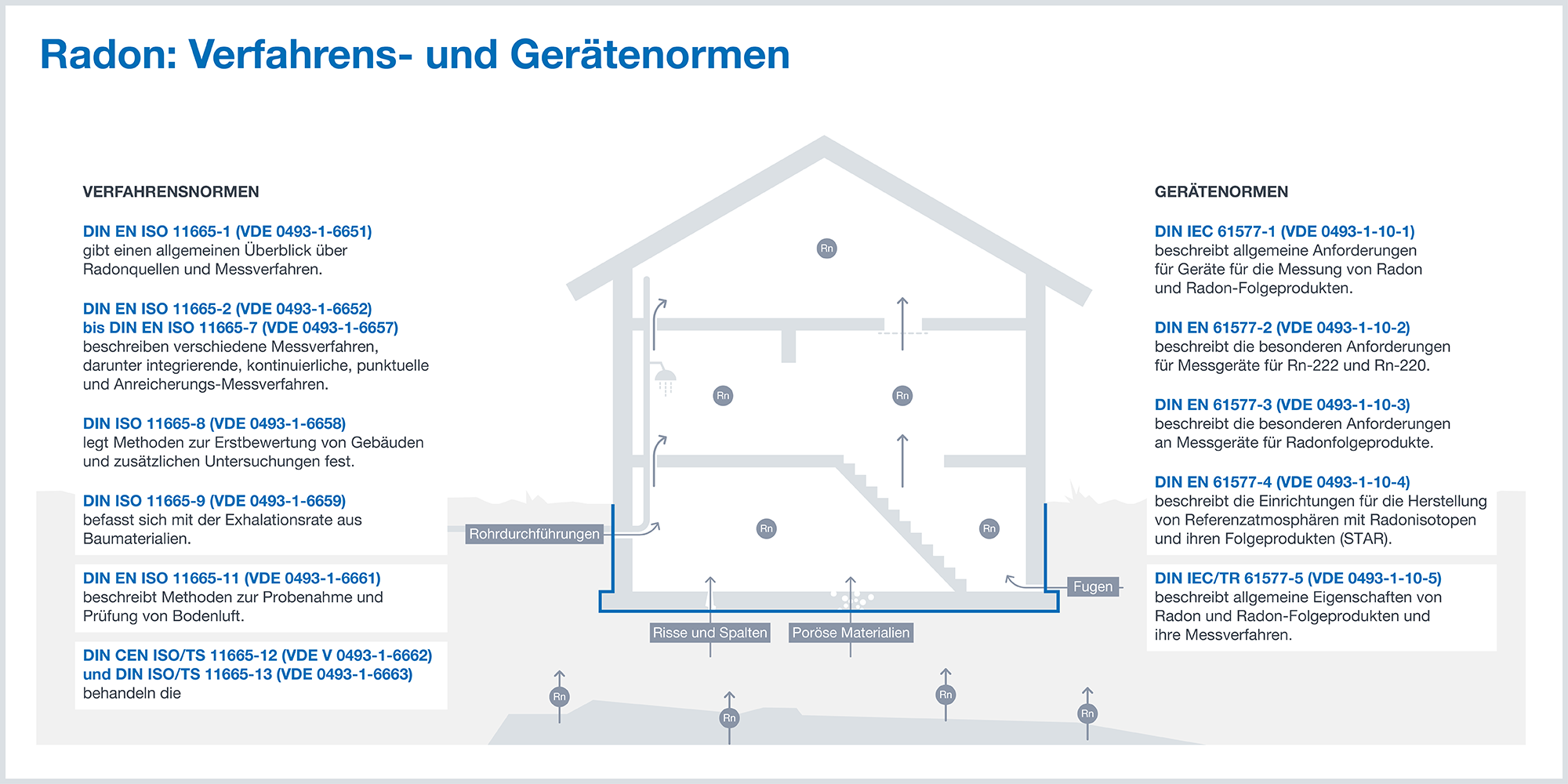

Die Normung spielt eine wichtige Rolle bei der Festlegung einheitlicher Standards für Radonmessungen und Schutzmaßnahmen. Auf internationaler Ebene entwickelt die Internationale Organisation für Normung (ISO) relevante Normen zur Messung von Radon-222, wie die Reihe ISO 11665, und die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) die Normen für Radon-Messgeräte wie IEC 61577.

Auf europäischer Ebene übernehmen das Europäische Komitee für Normung (CEN) bzw. das Europäische Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) die bei ISO bzw. IEC erstellten Normen als Europäische Normen (EN). Damit wird erreicht, dass europaweit gleiche Verfahrens- und Gerätenormen gelten. Das national zuständige Gemeinschaftsgremium, DKE/GK 851, veröffentlicht die deutsche Fassung dieser EN als Deutsche Normen.

Diese umfassende Normungsarbeit der DKE stellt einheitliche Messmethoden sicher, definiert Qualitätsstandards und trägt zur internationalen Vergleichbarkeit von Radonmessungen bei. Durch die Veröffentlichung dieser Standards unterstützt die DKE nicht nur die Industrie und Forschung, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung.

Fazit: Messungen und Schutzmaßnahmen senken Risiken nachhaltig

Radon stellt eine ernstzunehmende, aber unterschätzte Gefahr in Wohnräumen dar. Mit Wissen, regelmäßigen Messungen und gezielten Schutzmaßnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren. Es liegt in der Verantwortung von Hauseigentümern und Bewohnern, sich mit dem Thema Radon zu beschäftigen. Regelmäßige Messungen, besonders in den Radonvorsorgegebieten, sollten zur Routine werden. Die Integration von Radonschutzmaßnahmen in Neubauten und die Nachrüstung bestehender Gebäude sind entscheidende Faktoren zur Reduzierung der Exposition.

Normung und Gesetzgebung im Bereich von Radon bieten eine wichtige Orientierung und setzen Standards für Messungen und Schutzmaßnahmen. Sie tragen dazu bei, dass Bürger*innen einheitliche und zuverlässige Methoden zur Verfügung stehen, um die Radonbelastung zu bewerten und zu reduzieren.

Der Umgang mit Radon ist ein Beispiel dafür, wie Menschen durch Wissen, Vorsorge und gezielte Maßnahmen ihre Wohnumgebung sicherer gestalten können. Indem sich alle Verantwortlichen dieser unsichtbaren Herausforderung stellen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bevölkerung.

Die Normen und Standards der DKE bilden eine solide Grundlage für die Entwicklung und Anwendung von Radonmessgeräten, Schutzmaßnahmen und Sanierungskonzepten. Sie ermöglichen es Fachleuten, Behörden und Hauseigentümern, die Radonbelastung zuverlässig zu bewerten und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

Damit unterstreicht die DKE ihre Rolle als Wegbereiter für sichere und zukunftsfähige technische Lösungen, die weit über den elektrotechnischen Bereich hinausreichen und einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen wie dem Schutz vor Radonstrahlung leisten.

Interessiert an weiteren Inhalten zu Health?

Health erarbeitet sicherheits- und leistungsbezogene Vorgaben zum Schutz der Patienten, des Personals und weiteren betroffenen Personen. Dies umfasst alle technischen Produkte zur Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung von Gesundheit – inklusive alltagsunterstützender Assistenzsysteme. Darüber hinaus wird der Schutz vor ionisierender Strahlung behandelt. Weitere Inhalte zu diesem Fachgebiet finden Sie im